"К.С.Петров-Водкин: от мизансцены Хвалынска к планетарному масштабу"

VI Научная конференция 1.5.2009

Правоверова Людмила Леонидовна -заместитель заведующего отделом научного редактирования и издательской деятельности Государственной Третьяковской галереи

Планетарное видение Петрова-Водкина в контексте мифологии ХХ века

Оглядываясь в мемуарах на пройденный путь и пытаясь проанализировать, какие изменения привнесло в художественную жизнь ХХ столетие, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин отметил как важнейшую из ее новых примет «буйное пробуждение и рост пластического искусства» (1), сопровождавшиеся ускоренной сменой поколений.

Если в предыдущем XIX веке ее ритм исчислялся десятилетиями, и для его определения в науке прочно укрепились дефиниции: шестидесятники, семидесятники и т. д., то ныне чуть не ежегодно рождались объединения, организаторы которых выдвигали все новые и новые творческие программы. За «Миром искусства» с его пассеизмом и стилизацией последовали выставки «Алая роза» и «Голубая роза», где экспонировались феерические образы-видения, рожденные фантазией друзей и сверстников Петрова-Водкина. А рядом в те же самые годы «вызревала новая молодежь и новая богема; вожди ее обозначились Ларионовым, Судейкиным и Гончаровой, а сзади них уже чертыхались братья Бурлюки и Маяковский и готовили желтые кофты футуризма (курсив мой. – Л.П.)»(2).

Впрочем, следует уточнить: Д.Д. и В.Д. Бурлюки в своих новациях отнюдь не обгоняли М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончарову. Гораздо дальше в реформировании искусства пошли обойденные вниманием Кузьмы Сергеевича участники тех же выставочных проектов – К.С. Малевич, В.В. Кандинский, М.В. Матюшин и П.Н. Филонов. Они не только осуществили наиболее последовательную трансформацию языка искусства, но и радикально пересмотрели содержание. В эпоху, когда многие деятели российской культуры, казалось, приняли на вооружение мысль Ф.Ницше о том, что «без мифа всякая культура лишается здоровой и природной силы: лишь заполненный мифами горизонт придает единство и законченность целому культурному движению» (3), «великая четверка» мастеров авангарда все свои силы отдала мифотворчеству.

Плодотворную почву для этого подготовили революционные открытия в физике. Они поразили воображение даже гуманитариев, казалось бы, далеких от точных наук, породив у них иллюзию, что прежние мифы пророчествовали о той картине мира, что ныне рождалась в стенах исследовательских лабораторий.

Рентгеновские лучи, явления радиоактивности как бы подтверждали мысль о том, что материя способна исчезнуть, переродится в субстанцию, то ли «энергетическую», то ли «духовную» (4), а значит и наука неизбежно «должна придти к идеализму» (5). Осознание истинности положений неэвклидовой геометрии привнесло неведомую ранее динамику в представления о Вселенной, а увлечение идеей четвертого измерения, чаще всего ассоциировавшегося с временным вектором хронотопа, не могло не изменить взглядов современников на исторический процесс. В представлениях многих мыслителей он обретал очертания «эволюции духа» (6), что почти неизбежно стимулировало возрождение и развитие хилиастических пророчеств, в которых А.А. Блок увидел специфическую черту национального мирочувствования: «Все мы мистики особого рода: на русский лад. Мы действительно люди земли, ибо веруем, что Тысячелетнее царство наше будет не за гробом, не на небе, а на земле (курсив мой. – Л.П.)» (7).

Но, исходя, казалось бы, из единого круга идей, каждый из пионеров авангарда сумел построить собственный миф. Малевич и Матюшин проецировали эсхатологические прозрения на натурфилософию. Кандинский и Филонов обратили творчество на познание грядущей истории человечества, (8) лишенной конкретности, «научности» и по существу являющейся мифом.

Более того, живописцы, нацеливая собственные методы на визуализацию метафизических аспектов бытия, одновременно видели в них способ приобщения к «высшему знанию», что позволило им возложить на творчество грандиозную задачу – способствовать формированию «человека будущего». (9)

Тем самым они последовательно мифологизировали весь творческий процесс от диалектики отношений формы и содержания до истолкования задач искусства.

Изучение того, как означенные явления преломлялись в искусстве того или иного художника, задает новую точку зрения на развитие идей в одну из самых динамичных эпох и позволяет почувствовать, что в отечественной культуре процессы протекали гораздо сложнее, чем это следует из анализа обширного спектра пластических новаций. И в самом деле, хотя большинство футуристов-будетлян не прошло мимо мифотворчества, но далеко не все они использовали его столь многоаспектно, как упомянутые мастера авангарда. Чаще всего они рассматривали сквозь его призму вопросы формы, реже – содержания. Еще реже объектом мифологизации становилось понимание целей творчества.

С другой стороны, случалось, что художники, исповедовавшие более умеренную позицию в вопросах формообразования, сближались с упомянутой четверкой мастеров авангарда в осознании того, каким должно быть содержание искусства, и каковы его задачи в пору радикальных перемен. В этом несложно убедиться, если сопоставить под предложенным углом зрения творчество Петрова-Водкина и Филонова, автора одного из самых детально разработанных исторических мифов.

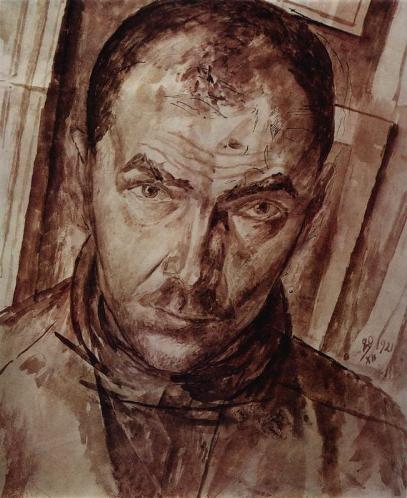

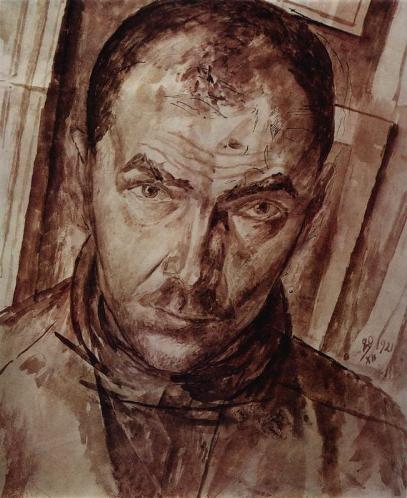

К.С.Петров-Водкин.

Автопортрет. 1921.

При жизни художники не были замечены в добрых отношениях. В предреволюционные годы они не выказывали ни малейшего интереса к творческим исканиям друг друга, хотя, безусловно, знали о них. В 1920-е их взаимное отторжение стало очевидным. Современники вспоминают о яростных стычках, которые происходили в стенах ленинградского Вхутемаса–Вхутеина. (10)

Так, «в 1925 году …на одном из собраний [Филонов] выступал с резкими выпадами против работающих в Академии профессоров. Говорили, что он употребил по отношению к ним даже слово мерзавцы. Нецензурных выражений Филонов никогда не употреблял. Кузьма Петров-Водкин, в свою очередь, обругал его, назвав хулиганом и сукиным сыном. Тогда Филонов хотел даже полезть в драку». (11)

Подобные столкновения можно, конечно, объяснить соперничеством двух мастеров за право стать наставником молодежи на новом этапе существования художественной школы. Но это было бы слишком просто и слишком одномерно, особенно по отношению к столь неординарным личностям.

К тому же известна и иная версия события. По свидетельству В.И. Курдова, его очевидца, Филонов «обвинил присутствующего на собрании К.С. Петрова-Водкина в измене "левым" (курсив мой. – Л.П.)». (12)

Как выяснилось, у него были давние причины для подобного рода инвектив в адрес своего оппонента. В 1910 году Кузьма Сергеевич принимал участие в выставке «Союза молодежи», организованной В. Матвейсом в Риге, (13) однако дальнейшего его сотрудничества с «союзниками» не последовало: он принял приглашение воссозданного после раскола «Мира искусства» и надолго связал с ним свои выставочные выступления. Возможно, предпочтение, отданное более умеренному объединению, вкупе с неизменной верностью художника реалистической образности и было воспринято Филоновым, членом-учредителем «Союза молодежи», как «ренегатство». Несколькими годами позже, обсуждая с Матюшиным участников объединения «Сделанные картины», он высказал сомнения относительно творческих устремлений художницы В.И. Жуковой, «так как она, говорят, пахнет Петровым-Водкиным». (14)

П.Н.Филонов.

Автопортрет. 1921

Как можно понять из высказываний Кузьмы Сергеевича, он и в самом деле не относил себя к «революционерам» в искусстве, но, как и они, осознавал, что на смену «веку девятнадцатому, железному» (15) пришел «электромагнитный век», (16) качественно меняющий картину мира, а значит и требующий ответных действий от художников.

Да и его взгляды на творчество не столь радикально отличались от тех, что высказывались Филоновым. Так, Петров-Водкин полагал, что «быть живописцем, умеющим цветом и формой зачерчивать явления бытия, чтобы они через цвет и форму стали доступны людям, для этого надо быть глубоко специально искуснейшим ремесленником. Раз искусство не забава и не развлечение, а способ ясновидения, способ высшей беседы с природой, то в нем должна быть змеиная мудрость ремесла прежде всего, должна быть борьба до последних возможностей за выразительность и ясность образа (курсив мой. – Л.П.)». (17) Филонов как бы вторил ему, когда, «от лица и во имя вечной и великой силы …творящих, украшающих землю, силы людей, которые, умирая, сознают, что они оставили на земле свой след и свою работу» декларировал, что «…самое ценное в картине и рисунке – это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу» (курсив мой. – Л.П.). (18)

Было нечто общее и в их первых шагах в искусстве, и в неуемном стремлении увидеть, кажется, весь мир в годы, когда «непоседничество, подобно древней переселенческой тяге, охватило вступивших в новый век». (19)

Среди их сверстников трудно найти художника-домоседа, но лишь Петров-Водкин выбрал для поездки по Европе ненадежное средство передвижения – велосипед. Филонов же, когда у него в Неаполе кончились деньги, вырученные от продажи картины, (20) продолжил путешествие пешком, бродя по дорогам Италии, а затем и Франции. Даже первые живописные работы: африканские картины Петрова-Водкина (21) и недавно явившиеся из небытия произведения Филонова, созданные в Святой Земле,(22) – родились под впечатлением странствий. В них молодые художники еще искали себя, экспериментировали с пластической формой, ориентируясь преимущественно на постимпрессионизм в самом широком его спектре.

Филонов предпочел плотную пастозную живопись и ограничился созданием этюдов, так и не переработав их в завершенные картины. В полотнах Петрова-Водкина современники увидели сходство с произведениями П. Гогена, впрочем, им самим оспоренное.

К.С.Петров-Водкин.

Берег. 1908.

На следующем этапе, который пришелся на начало 1910-х годов, оба живописца, подобно большинству сверстников, пережили увлечение символизмом. Петров-Водкин создал ряд картин, насыщенных сложными и не всегда понятными аллегориями, почерпнутыми отчасти у французских художников, отчасти в современной поэзии и в драматургии («Берег», 1908, «Сон», 1910, обе – ГРМ; «Язык цветов», 1910, ГМИИ, Алма-Аты). Филонов более конкретен в выборе знаков-символов для визуализации своих мифологем: в небольшой картине «Герой и его судьба» (1910, ГРМ), как бы навеянной тем же метерлинковским пессимизмом, персонаж, поставленный на грань между бытием и инобытием, осознает, что жизнь есть «вечный бой», а человек – существо жертвенное.

П.Н.Филонов.

Герой и его судьба. 1910.

Не задержавшись на литературном символизме, оба мастера практически одновременно приступили к созданию «пророческих» картин: ведь мысль о необходимости их появления, подобно идее «града Китежа», буквально носилась в воздухе. Общими источниками новых замыслов стали произведения поэтов и философов. Филонов зашифровал в картинах более или менее отчетливые указания на «идейных учителей», отсылая зрителей к творениям В.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова, П.Д. Успенского, Ф. Ницше, к поэзии А.А. Блока и А. Белого. Петров-Водкин не оставил ни прямых, ни даже косвенных указаний на то, что его затронули идеи означенных мыслителей. Лишь однажды он упомянул о случайной встрече с Соловьевым, состоявшейся в доме «московского чудака» Я.П. Триагнозова. (23)

Тогда он смог уловить и запомнить несколько реплик философа, но, казалось бы, не придал им особого значения, и в мемуарах ограничился простой констатацией события. Также единственный раз он указал в «Пространстве Эвклида» еще на одного кумира молодежи, даже не назвав имени, но при этом, пусть и вскользь, заметил, что его идеи повлияли на характер исканий молодежи: «Заговорил Заратустра, расширяя "слишком человеческое", – форма теряла очертания и плотность, она настолько расширилась своими порами, что, нащупывая ее, проходил нащупывающий сквозь форму». (24)

Больше фигуры Ницше и Соловьева не появляются на страницах воспоминаний Кузьмы Сергеевича, но нельзя забывать, что он работал над автобиографическими повестями в конце 1920-х, когда было опасно признаваться в знании идей «реакционных» философов. В ранних же статьях и докладах он часто использовал лексику символистов-теургов. Дружеские отношения связывали его с А. Белым, одним из самых ярких представителей этой плеяды, и с антропософом М.А. Волошиным.

И все же Петров-Водкин указал хотя бы на один литературный источник вдохновения. Пытаясь осознать, каким должен быть идеальный мир будущего, он нашел подсказку у Гете, чья драма в начале ХХ века обрела новое звучание, и в воздействии на умы Фауст встал рядом с Заратустрой. Но если созданный воображением Ницше пророк, решая онтологические проблемы, оставался по преимуществу в земных границах, то гений Гете придал им вселенский масштаб, что остро почувствовал Петров-Водкин. Читая «Фауста», он, по его словам, «купал[ся] в космической романтике. …Вставали перед [ним] века земных наслоений, сдвиги и катастрофы, ритмизированные гением художника. Чеканились …периоды мировых событий. …Ряды атмосфер обвивали землю, удаляясь в глубину других систем и туманностей… Микрокосмы и макрокосмы Гете двигали жизнью». (25)

К.С.Петров-Водкин.

Гибель (Ураган). Эскиз. 1914.

Думается, не только воспоминания о чувстве полета, пережитом в детстве на крутом волжском берегу, но и эти литературные впечатления привели к тому, что в картинах Петрова-Водкина рождается космос, наделенный чертами вполне конкретной местности – окрестностей Хвалынска. Даже «декорация» для событий эсхатологического мифа («Гибель (Ураган)», 1914, ГРМ) напоминает обрывистые берега Волги. Но их реальные формы пережили почти кубистические сдвиги, звучащие как метафора вселенской катастрофы, на приближение которой указывает название акварели. Подобно современникам, автор провидит апокалиптические события, но не хочет верить в их неотвратимость и ищет пути преодоления катастрофы, угрожающей человечеству. Делая темой своих работ обыденные сценки из жизни русской провинции, Петров-Водкин возвышает повседневность до уровня священнодействия. В картине «Мать», 1915, ГТГ, границы пространства расширяются, ландшафт уподобляется вселенной.

Доминирующая в картине фигура женщины-крестьянки то ли сидит на пригорке, то ли парит над землей, подобно тому, как в «Купании красного коня», 1912, ГТГ, подросток на лошади как бы скользит над водной гладью. И нет ничего удивительного в том, что на послереволюционной картине художника такой же крестьянский мальчик на огненном коне взмывает над холмами, как бы приветствуя светлое грядущее («Фантазия». 1925. ГРМ).

К.С.Петров-Водкин.

Полдень. 1917.

Картина «Полдень», 1917, ГРМ, развивает глубинные смыслы предыдущих работ, не случайно в нее переходят ключевые их персонажи. На ней земля, мчащийся в космосе корабль, несет на себе жизнь во всех ее проявлениях от рождения до смерти и вновь к рождению. Тысячелетнее царство вселенской гармонии осуществляется здесь сейчас и пребудет вечно. Неизвестно, знал ли Петров-Водкин о Н.Ф. Федорове, а если знал, то разделял ли его взгляды, но в его картине «умирающее прошлое и рождающееся будущее превращаются в непрерывно живущее настоящее», (26) как бы утверждая возможность идеального бытия в реальном мире. Для его осуществления нужно только понять законы естественной гармонии и не нарушать их.

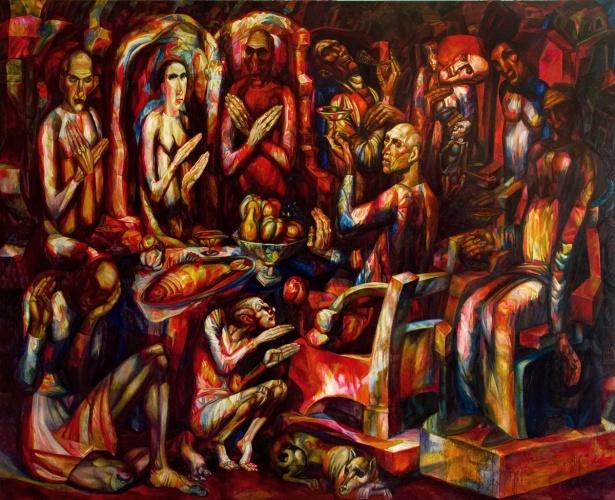

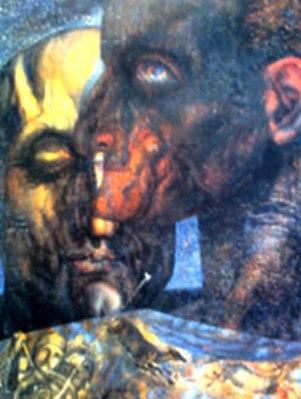

П.Н.Филонов.

Пир королёй. 1913.

Но если Петров-Водкин увидел в цикличности жизненных процессов надежду на спасение, то Филонов в «Пире королей» (1913, ГРМ) вслед за Ницше трактовал ее как тяготеющее над человеком проклятие, с которым нужно покончить, прервав цепь повторений. (27)

В других работах цикла «Ввод в Мировый расцвет» Филонов развил эту идею. Возможно, еще до Ж. Делёза он сумел почувствовать, что, по сути, идея о вечном возвращении реализуется в двух версиях, и для личности очень важно «избежать смешения Вечного Возвращения и возвращения Того Же Самого». (28)

«Если верно, что всё к тому же самому и возвращается, то возвратиться должен и жалкий маленький человек. [Напротив] «Вечное возвращение = избирательному бытию. <…>

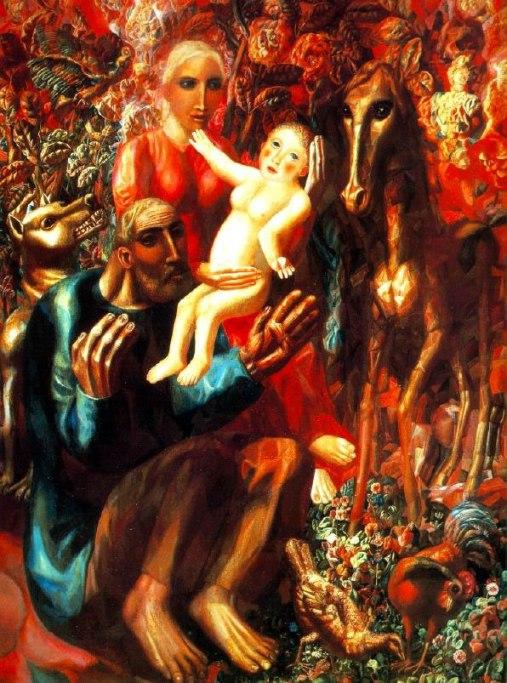

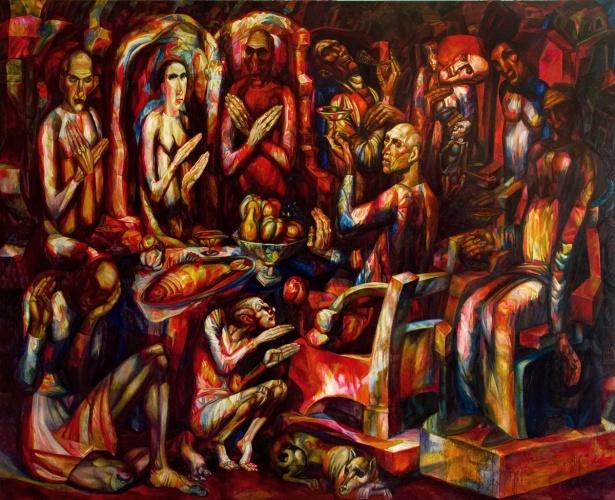

П.Н.Филонов.

Святое семейство (Крестьянская семья). 1914.

Вечное Возвращение есть повторение; именно повтор производит отбор, именно повторение приносит спасение. …». (29) И, осознав эту истину, Филонов, в отличие от Петрова-Водкина, возложил на человека нравственный труд – сделать осознанный выбор между означенными вариантами бытия, причем не только индивидуального, но и коллективного: как и российские поэты и мыслители он был уверен, что в истории царит закон аналогий и повторов.

Анализу исторических «рифм» он и посвятил работы, составившие цикл «Ввод в Мировый расцвет». Согласно его концепции, человечество будет дважды пребывать в Золотом веке: в далеком прошлом и в не менее отдаленном будущем. В «Святом семействе (Крестьянской семье)», 1914, ГРМ, он переносит действие в начало истории, где крестьянин, человек земли, становится носителем изначальной гармонии, и где люди, животные, птицы пребывают в счастливом единстве. В «Коровницах», 1914, ГРМ, действие приближено к современности, и радость бытия сменяется странным, на первый взгляд не вполне оправданным драматизмом. Меняется колорит, делается более тяжелым, лишается звучности и тонкой нюансировки. И хотя между людьми и животными сохраняются гармонические отношения, окружающая среда несет угрозу. Городской пейзаж надвигается на передний план, теснит женщин с подойниками. Ветви с тяжелыми плодами с трудом прорывают пространство, сжатое домами. (30)

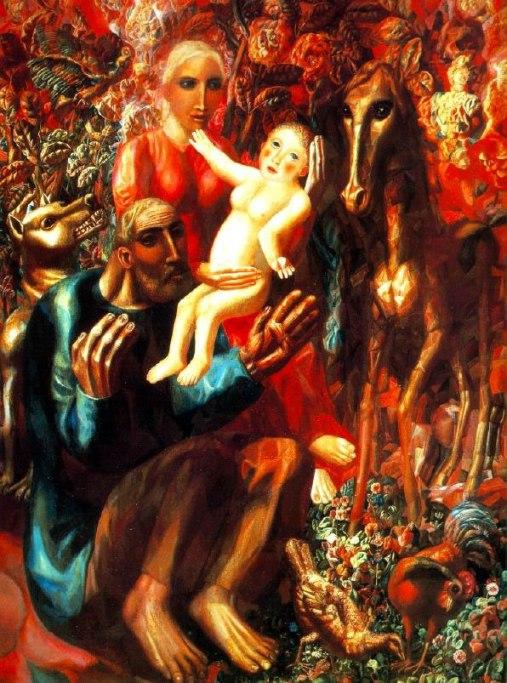

П.Н.Филонов.

Молодая девушка с цветком. 1913.

И все же филоновский город с характерным нагромождением коробок домов предчувствует свое преображение. Залог тому – появление на улицах «девушки с цветком», одетой в костюм современной горожанки. (31) Почти бесплотная в сравнении с другими персонажами, она кажется воплощением Вечной Женственности, сохранившей лишь смутный намек на свою подлинную сущность, а крошечный цветок в ее руке соседствует с букетом роз, знаком Мирóвого Расцвета. Но и на картинах Петрова-Водкина образ женщины возвышен над повседневностью и не менее многолик, нежели в работах Филонова.

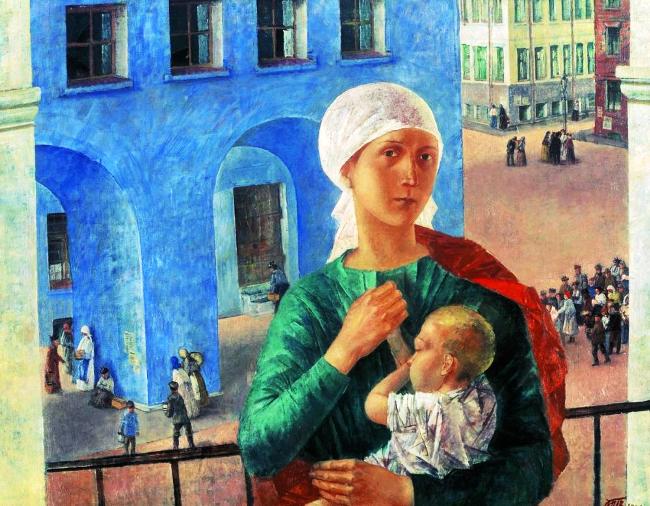

В «Полдне» она предстает то в облике юной девушки, то – матери с младенцем, то воплощается в старух, которые подобно Паркам ставят финальную точку в бытии человека, провожая его в последний путь. Но в трактовке ее образа нет ничего от глубокомысленного философствования соловьевцев и антропософов. Скорее следует говорить о сошедшей на землю Богородице – это Она кормит младенца, олицетворяющего будущее планеты, как несколькими годами ранее, в самом начале первой мировой войны, молила об умилении злых сердец («Богоматерь Умиление злых сердец», 1914–1915, ГРМ).

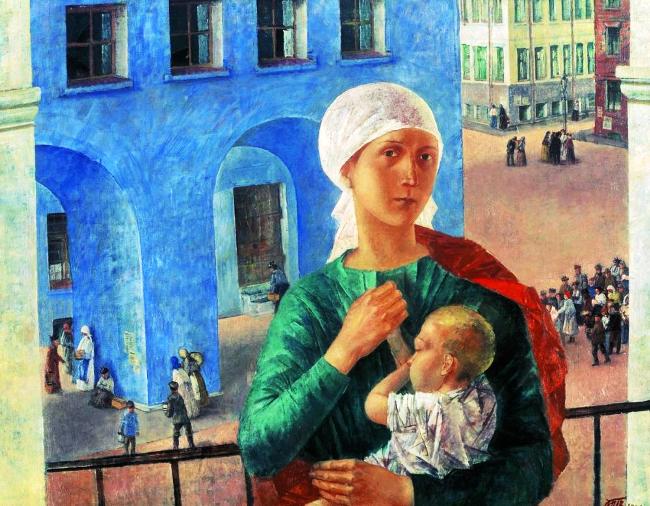

К.С.Петров-Водкин.

1918 год в Петрограде (Петроградская Мадонна). 1920.

Богоматерь в костюме простой работницы, похожая на крестьянок с его же картин, в пору социальных потрясений охраняет от полного крушения урбанизированный мир («Петроградская мадонна», 1920, ГРМ).

Что же касается обновления поэтики, то Филонов, подобно Кандинскому, подвел итог нескольким векам развития европейского искусства, когда картина уподоблялась окну в мир, а в хронотопе доминировала пространственная составляющая. Традиционное трехмерное пространство присутствует в его композициях лишь в тех случаях, когда он анализирует первый, самый доступный взгляду неподготовленного зрителя «слой» в жизни человеческого сообщества («Крестьянский обед. Мужики». 1912. Государственный музей искусств имени А. Кастеева Республики Казахстан, Алма-Аты).

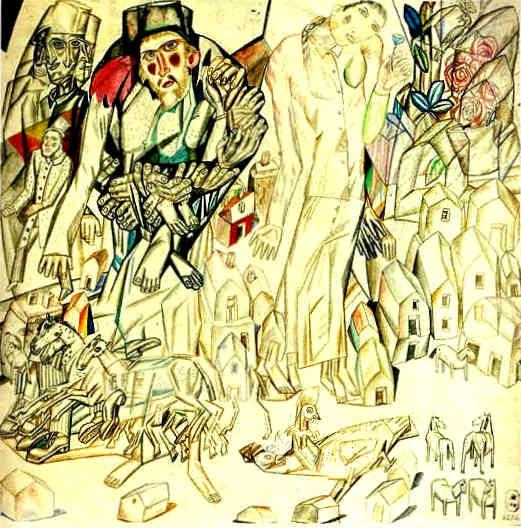

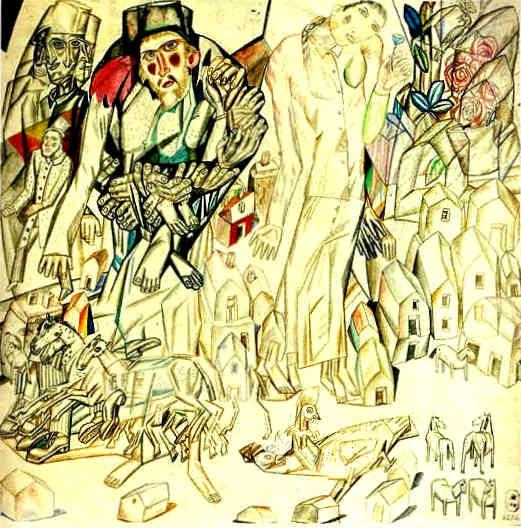

Когда же ему нужно перейти на более глубокий уровень постижения сути исторического процесса, он совмещает разновременные эпизоды в калейдоскопически меняющихся пространственных «зонах», подобно тому, как это происходит в иконных клеймах. Такова трактовка событий в акварельном варианте композиции «Мужчина и женщина» (1912–1913, ГРМ). По мере продвижения к грядущему характеристика места действия все более превращается в подобие иероглифа. Возникает «ощущение прошлого и будущего как настоящего. Существование прошедшего и будущего вместе с настоящим и вместе одно с другим» (32) («Мужчина и женщина»,1913, ГРМ).

По сути, Филонов делает трехмерным время, переставляя акценты в известном постулате П.Д. Успенского, гласящем, что современность – это эпоха, когда начинает рождаться «чувство четырехмерного пространства (курсив мой. – Л.П.)». (33)

Что же касается Петрова-Водкина, то он возвращается к раннему Ренессансу, когда живописцы изображали идеальные ландшафты, тождественные Вселенной. Лишь на первый взгляд история в его картинах осуществляется в реальном пространстве. На самом деле с помощью сферической перспективы он преображает его, так что оно не только раскрывается в космос, но и рождается «пространственное ощущение времени». (34) Ведь наступил «планетарный период человечества. Творчество ведет к нему. Победа над пространством и временем. Закон тяготения (преодоление – победа!)». (35) Реплика весьма красноречивая. Она настолько близка тексту книги Успенского, что позволяет предположить, что художник не прошел мимо трудов признанного идеолога авангарда.

Обобщая сказанное, можно отметить, что Филонов и Петров-Водкин при всем различии их мирочувствования, были едины в своей вере в профетическую роль искусства. И потому нет ничего странного, что оба художника мечтали о времени, когда «…живопись станет языком искусства, освещающим путь жизни. Тогда фраза, необходимая для наших переходных дней – "не что, а как" – не будет более игрой слов, а явится снова вечное "что"». (36) Для них выбор пластических решений диктовался не злобой дня, не экспериментом ради эксперимента, но глубинными тайнами бытия, которые они делали темами картин.

Обобщая сказанное, можно отметить, что Филонов и Петров-Водкин при всем различии их мирочувствования, были едины в своей вере в профетическую роль искусства. И потому нет ничего странного, что оба художника мечтали о времени, когда «…живопись станет языком искусства, освещающим путь жизни. Тогда фраза, необходимая для наших переходных дней – "не что, а как" – не будет более игрой слов, а явится снова вечное "что"». (36) Для них выбор пластических решений диктовался не злобой дня, не экспериментом ради эксперимента, но глубинными тайнами бытия, которые они делали темами картин.

Петров-Водкин не чуждался новых методов, например, даже прибегал к приемам кубизма, не только в вышеназванном эскизе «Гибель (Ураган)», но и позже в графических листах рубежа 1910–1920-х годов. Но для него «чрезвычайно почтенная конструктивная и штудировочная сущность кубизма – явление интимное, лабораторное». (37)

П.Н.Филонов.

Мужчина и женщина. 1913.

Проверив его эстетические возможности, Кузьма Сергеевич отдает предпочтение изобретенному им принципу бинокулярности, позволяющему, как и кубистам, добиваться множественности точек зрения, но несущему иное смысловое наполнение. В его работах материя хранит в себе отзвуки мира горнего, и для того, чтобы уловить и запечатлеть их, художник прибегает и к почти кубистическим сдвигам, и включает в композиции зеркальные отражения.

Филонов также придает приемам кубизма собственное смысловое наполнение: с их помощью он воссоздает процессы трансформации личности на пути духовного перерождения. Для него, и в этом его взгляды отличаются от воззрений Петрова-Водкина, материальная составляющая мира и человека – косное начало, которое необходимо отторгнуть, подобно тому, как куколка сбрасывает свою оболочку. И выбор пластического решения его абстрактных композиций, где мир распадается на поток аналитических частиц, подсказан мыслью о том, что в будущем человечеству суждено такое превращение.

Что касается понимания роли и задач колорита в живописи, то художники едины во мнении, что он не просто передает «раскраску» материальных объектов, но способен нести символическое наполнение. Исходя из собственных наблюдений, а также из изучения древнерусской иконописи и искусства итальянского кватроченто, Петров-Водкин пришел к убеждению, что если построить картину на принципе сочетания немногих цветов, взятых в определенном гармоническом ключе, то «мир божий …становится …тайным разговором цветовых отношений». (38) Так, для России характерны голубой (цвет неба и рек), зеленый (луга и леса) и красный (кумач женских сарафанов). В Средней Азии бирюза как бы «заклинает» зной пустыни. (39)

Цвет символичен и для Филонова с той лишь разницей, что колорит его картин зависит от временнóго, а не от географического, читай, пространственного осуществления события. Цветовая гамма, выбранная для изображения минувшего Золотого века («Святое семейство»), кажется исполненной внутреннего света. В композициях, посвященных современности, она угасает, уступая место тяжелым земляным краскам. Для изображения процесса перерождения мира и человека Филонов включает в композицию фрагменты, решенные высветленной гамме с преобладанием голубого цвета. Она же доминирует в тех изображениях, где художник пытается вообразить себе мир, перешедший в новое, нематериальное состояние («Две девочки (Белая картина)», 1915, ГРМ).

И возвращаясь к тому, какие формы обретало мифотворчество у двух столь разных мастеров, можно отметить, что Филонов использовал его для создания собственной концепции истории, которую декларативно утверждал, претендуя на роль пророка. Он был убежден, что в аналитическом методе «как в соврем[енной] науке и технике со страшною силою выявляется в борьбе за новый высший вид и более точную ориентацию эволюция как таковая. Помимо учета моментов и содержания сегодн[яшнего] дня и обязательного ответа на них, закон эволюционного вывода заставляет художника-исследователя выявлять …эту эволюционную устремленность в будущее». (40)

Петров-Водкин более умерен в своих декларациях, поскольку видит, что «фантазия – убийственная вещь, когда для нее нет выхода в реальное событие!». (41)

Его картина мира не лишена мифических черт, но он не превращает миф в утопию, адресованную «посвященным». Но и он уверовал в то, что искусство и его творцы могут сыграть важнейшую роль в формировании человека будущего. Ведь «люди в их массе воспитывались не по звездам, т.е. не по первоисточникам, а по записям, оставленным им их вожаками. Этот вожак держит и направляет всю жизнь, несет на себе самые страшные тяготы жизни… Не знающий страха и смерти, он и есть единственная правда – он и есть художник жизни! … И живописец будет этим художником». (42)

И потому неудивительно, что реакция Петрова-Водкина и Филонова на события революции оказались близки. Подобно другим мастерам авангарда, они активно включились в созидательную деятельность по обновлению искусства и художественного образования. Их методы, будь то аналитический у Филонова или же сферическая перспектива плюс трехцветка Кузьмы Сергеевича, – столь различные внешне, пересекались в истолковании основной их задачи – научить последователей самостоятельному мышлению, стимулировать духовный рост. При этом каждый из них предполагал, что именно созданный им метод позволит последователям приблизиться к тому содержанию, ради которого разрабатывались основные его постулаты, то есть, как бы установить обратную зависимость между содержанием и формой, когда сам процесс творчества подведет художника к постижению глубинных смыслов бытия.

Руководствуясь этими соображениями, оба художника сумели создать собственные школы, где были верные ученики, активно защищавшие идеи наставников. Несмотря на то, что Петров-Водкин декларировал «эмоциональную силу» своих адептов и не вторгался, в противоположность Филонову, в сферу «сюжетной идеологии», судьба школ оказалась весьма близка. Их создатели не учитывали того, что их ученики принадлежали к иному поколению, чье мировоззрение формировалось на иных ценностях, и потому им оказалась доступна лишь внешняя сторона методов наставников.

Студенты мастерской Петрова-Водкина всерьез рассуждали о наклонных осях и трехцветке, создавали на их основе картины со сложными пространственными построениями, подобные «Головомойке» А.Н. Самохвалова, но не понимали, ради какого содержания их учитель разрабатывал принципы сферической перспективы. Филоновцы превращали в догму не только постулаты «Идеологии аналитического искусства», но даже размер кистей, которыми они писали свои картины. Мифология уходила из их произведений, уступая место социальной утопии. И все же Петрову-Водкину больше повезло с учениками: ему хотя бы не довелось услышать от них, как Филонову, что им «надоел старикашка с его мирóвым расцветом». (43)

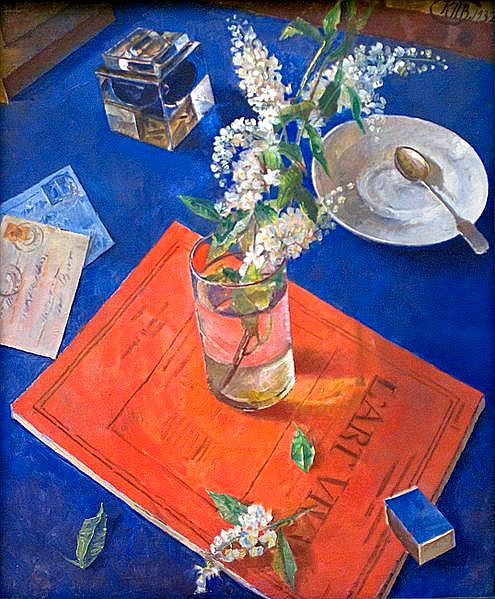

К.С.Петров-Водкин.

Новоселье. 1937

Финальный период жизни двух мастеров пришелся на 1930-е годы, когда возникла необходимость решать – сохранять ли веру в идеи, которые пусть и в разной степени, были основой их творчества. О том, к каким выводам они пришли, лучше всего судить по картинам. Созданное в 1937 году «Новоселье», ГТГ, Петрова-Водкина звучит как трагическое признание безусловного краха мифологии.

У автора не остается иллюзий, и это отразилось в радикальной трансформации архетипических образов его искусства. Погруженная в послереволюционный быт мать, Богоматерь ранних картин, утратила былую одухотворенность облика. Она болтает с подругами, одна из которых держит в руках папиросу. Мужчина в толстовке и с зажатой в руке трубкой всем своим видом напоминает председательствующего на заседании «тройки». Зеркало, которое еще недавно несло отзвук мира горнего, ныне отражает груды грязной посуды. И только образы юной девушки и мечтателя, застывшего у окна, можно воспринять как свидетельство того, что надежда на возможность обновления личности не до конца утрачена автором.

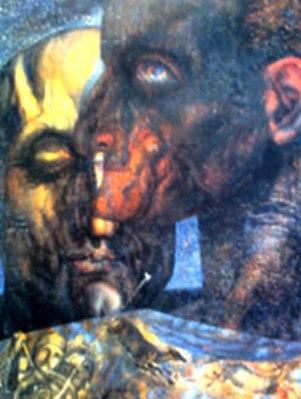

П.Н.Филонов.

Лики. 1940.

Филонов со свойственным ему максимализмом продолжал сражаться с ветряными мельницами. Казалось, он не отрекался от идеи Мировóго расцвета, но в картине «Лики», 1940, ГРМ, лица с иконописными чертами возникают не из свободных потоков частиц, как это было на более ранних работах, а из жесткой сетки, которая сковывает, поглощает их. Дон Кихот устал от бесконечной борьбы как с известными ему, так и анонимными противниками. И если раньше была надежда на победу и на «перерождение», то ныне она, кажется, исчезает в клубках паутины, которые плетет какая-то неведомая враждебная сила.

П.Н.Филонов.

Люди. 1938.

Но, невзирая на трагические обстоятельства последних лет жизни, на аресты и гибель учеников, близких людей, вера все же сохранялась. И то, как во время налетов авиации художник защищал свое искусство, в котором он видел послание грядущим поколениям, подтверждает, что до последних дней жизни он надеялся, что после тяжких испытаний наступит-таки Мирóвый Расцвет, который преобразит все человечество.

О.В. Покровский описывает последнее свидание с учителем осенью 1941 года: «Единственный раз мы застали Филонова за мольбертом. И первый раз он дал краткое пояснение замыслу. "Эти люди смотрят в будущее, некоторые его уже видят"». (44) Более всего подходит к этому описанию картина «Люди», 1938, ГРМ. Не исключено, что Филонов, как это часто бывало с ним, в первые дни войны вернулся к уже законченной работе, чтобы внести в нее какие-то коррективы, продиктованные новыми жизненными наблюдениями.

Больший радикализм Филонова и внешняя умеренность Петрова-Водкина долгое время скрывали то, что ныне становится явным. Для современников художники были оппонентами, на деле же они – дети одной эпохи, творцы очень схожих мифов, которые не только определяли содержание и методы их искусства, но и вдохновляли на реализацию утопической программы: с помощью творчества воспитать человека будущего.

В.В.Купцов.

АНТ-20 «Максим Горький». 1934.

В пользу такого мнения свидетельствуют и некоторые события тех лет. Случалось, что ученики переходили от одного наставника к другому, чаще всего от Петрова-Водкина к Филонову, как если бы в 1920-е годы повторялась давняя история с художницей В.И. Жуковой. Возникали и почти курьезные ситуации, когда в картинах верных адептов учения одного из художников читаются элементы поэтики его оппонента.

Так, например, в произведениях В.В. Купцова, любимого ученика Филонова, критики увидели влияние Петрова-Водкина. Как ни обидно это было слышать Павлу Николаевичу, в таком мнении была и доля истины. На картине Купцова «АНТ–20 "Максим Горький"», 1934, ГРМ, самолеты, парящие над ускользающей землей, кажутся увиденными из космоса, как если бы автор использовал принципы сферической перспективы, но характер структурированного пространства свидетельствует об использовании аналитического метода. Так живописец невольно стер противоречия между двумя большими мастерами, им самим казавшиеся непреодолимыми.

Примечания:

1. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. СПб., 2000. С. 413

2. Там же.

3. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 149. В России увлечение идеями Ницше пришлось на рубеж XIX и ХХ столетий, так как долгое время цензура налагала запрет на его публикации. Важнейшие его произведения были переведены лишь в начале ХХ века. Книга «Так говорил Заратустра» стала для молодежи своего рода «новым Евангелием».

4. Выбор дефиниции зависел от точки зрения авторов на процессы в мире.

5. Успенский П.Д. Tertium organum: Ключ к загадкам мира. СПб., 1992. С. 179.

6. То же. С. 233.

7. Блок А.А. Стихия и культура // Блок А.А. Соч. в 2 т. М., 1955. Т.2. С.100

8. П.Н.Филонов был убежден, что в финале современной истории человечество придет к Мировому расцвету. В цикле «Ввод в Мирóвый расцвет» он подробно проанализировал процесс перехода в новое состояние. Для В.В. Кандинского современная история должна была завершиться установлением царства Духовного. Наиболее подробно мифологизированный вариант земной истории он изобразил в цикле из семи «Композиций».

9. Правоверова Л.Л. Павел Филонов: реальность и мифы // Павел Филонов: реальность и мифы. М., 2008. С. 22– 26.

10. До 1918 года – Высшее художественное училище Императорской Академии художеств.

11. Лозовой Н.Г. Воспоминания о Филонове (Публикация Александра Лозового) // Experiment/Эксперимент. Журнал русской культуры. Том 11. Лос-Анджелес. 2005. С. 270.

12. Курдов В.И. Памятные дни и годы. СПб., 1994. С. 42.

13. Кузьма Петров-Водкин: Живопись Графика Декорационное искусство. Вступит. ст. Ю.А. Русакова. Л., 1986

14. П.Н. Филонов – М.В. Матюшину. 1914, Санкт-Петербург // Павел Филонов: мифы и реальность. М., 2008. С. 467. В 1910-е годы Вера Ивановна Жукова (ок. 1890– не ранее 1918) посещала Рисовальную школу Общества поощрения художеств, где преподавал и К.С. Петров-Водкин.

15. Блок А.А. Возмездие // Блок А.А. Собр. соч. в 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 305.

16. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. СПб., 2000. С. 363.

17. Из статьи «Живопись как ремесло», над которой К.С. Петров-Водкин работал с ноября 1910 по февраль 1911 года. См.: Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 т. М., 1970. Т. 7. С. 446.

18. Цитата из манифеста «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков "Сделанные картины"», опубликованного П.Н. Филоновым в 1914 году. См.: Павел Филонов и его школа/Pavel Filonov und seine Shule. Kőln. 1990. С. 70.

19. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. СПб., 2000. С. 363.

20. В 1912 году Л.И. Жевержеев приобрел у П.Н. Филонова картину «Головы» за 200 рублей. На эти деньги художник совершил путешествие на лодке по Волге, а после отправился в Италию.

21. В 1907 году К.С. Петров-Водкин совершил двухмесячную поездку по Северной Африке, посетив Алжир, Тунис. В начале следующего года на основе вывезенных из нее этюдов и эскизов создал несколько картин. Двумя из них он участвовал парижском Салоне (1908) и на выставке в Санкт-Петербурге (1909).

22. Указанные работы П.Н. Филонова датируются 1905 и 1907 годами. См.: Халтурин Ю.А. Ранние палестинские опыты Павла Филонова // Антиквариат. 2003. Сентябрь. С. 44–49; Халтурин Ю.А. Ранние этюды Филонова: История с продолжением // Артхроника. 2004. № 5. С. 106–115; Халтурин Ю.А. Ранние этюды Павла Филонова: Воспитание «видящего глаза» // Experiment/Эксперимент. Т. 11. Лос-Анджелес. 2005. С. 56–71.

23. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. СПб., 2000. С. 357–358.

24. То же. С. 363.

25. То же. С. 440–441.

26. Федоров Н.Ф. Иго Канта // Федоров Н.Ф. Соч. М., 1982. С. 538.

27. Правоверова Л.Л. Вечное возвращение и рифмы истории. К вопросу о мифологии Павла Филонова // Experiment/Эксперимент. Журнал русской культуры. Том 11. Лос-Анджелес. 2005. С. 27–46.

28. Делёз Ж. Ницше. СПб., 2001. С. 47.

29. То же. С. 52–53.

30. Оппозиция город – природа занимала умы и других мастеров авангарда. Эта тема читается в циклах произведений Н.С. Гончаровой и К.С. Малевича.

31. П.Н. Филонов. «Девушка с цветком». 1913. Бумага, акварель, чернила коричневые, тушь, перо, кисть, графитный карандаш. 20 × 20. ГРМ.

32. Мысль высказана П.Д. Успенским, ученым и эзотериком, оказавшим влияние на многих мастеров авангарда. См.: Успенский П.Д. Tertium organum. Ключ к загадкам мира. СПб., 1992. С. 238.

33. Там же.

34. Там же.

35. Петров-Водкин К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. Л.,1991. С. 318.

36. Петров-Водкин К.С. Живопись будущего // Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 т. М., 1970. Т. 7. С. 456. – далее: Петров-Водкин К.С. Живопись будущего. Но и для Филонова «содержание и форма не противопоставляются друг другу, но одно обусловливает развитие, точность, данные, свойства, качество и нагрузку другого; по существу это неделимое целое». См.: Основные положения аналитического искусства // РГАЛИ. Ф. 2348. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 4.

37. Петров-Водкин К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. Л., 1991. С. 318.

38. Петров-Водкин К.С. Живопись будущего. С. 455.

39. У петрововодкинской трехцветки есть концептуальная близость с теорией «разноцветных солнц», сформулированной Г.Б. Якуловым еще в 1912, и призванной максимально активизировать не только чисто декоративную, но и самоценную драматическую роль цвета, действующего как бы изнутри образа.

40. Филонов Я буду говорить // РГАЛИ. Ф. 2348. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 15.

41. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. С. 446.

42. Петров-Водкин К.С. Живопись будущего // Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 т. М., 1970. Т. 7. С. 456

43. Ганкевич С.В. Письмо коллективу мастеров аналитического искусства. Цит. по: Павел Филонов. Дневники. СПб., 2000. С. 83.

44. Покровский О.В. Тревогой и пламенем. Воспоминания о П.Н. Филонове // Павел Филонов: реальность и мифы. М., 2008. С. 359.

Источник информации: Сайт "Новости Радищевского музея"

http://www.radmuseumart.ru/news/index.a ... eader=3490